por Ricardo Herrera

“Envejecer, problema para artistas”, tituló Gottfried Benn uno de sus ensayos, pero se limitó a suministrar generosamente un censo de artistas que tuvieron una larga vida, dejando de lado el quid de la cuestión: considerar la dificultades que genera el desgaste de la imaginación creativa cuando el poeta se aproxima a la edad en la que todo comienza a transformarse en pérdida. Tras un extenso elenco de nombres ilustres dio, eso sí, un consejo valioso: ser duro con uno mismo y con la propia obra. Destacó también una máxima de Goethe que vale la pena recordar, porque da en el clavo: “Envejecer significa iniciar un nuevo oficio, todas las relaciones se alteran y es necesario o bien cesar completamente de actuar o bien aceptar con voluntad y conciencia el nuevo papel”.

Evoca al sesgo esta cuestión un antiguo comediógrafo griego, cuando escribe “El elegido del cielo muere joven”. El célebre aserto de Menandro ―qué a ojos vista pondera las ventajas de abandonar la escena mundana lo antes posible― sitúa en posición difícil a aquellos que hemos dejado atrás la juventud; la juventud y ese otro período de la vida que le sigue y suele designarse con la palabra madurez, ripeness en lengua inglesa. Ripeness is all afirma Shakespeare en su King Lear, frase que suele traducirse como “la madurez lo es todo”. Esa madurez, en el contexto de su mayor tragedia, se confunde con la vejez, ya que lo que Edgard le dice a Gloster en el final de la obra es: “El hombre debe salir de este mundo tal como entró; todo consiste en estar maduro para ello”. Hablar de dificultad de la poesía en la vejez guarda sentido tan sólo en la medida en que uno tenga presente la sentencia de Shakespeare y escriba poesía sin sustraerse a la situación límite que he descripto. En el hecho de estar situado en circunstancia de despedida y, al mismo tiempo, dedicado a un lenguaje que aspira a ser eficaz por su bella economía, radica el meollo de la cuestión.

La relación con el idioma y con la literatura cambia cuando se hace pie en la extraña costa acantilada del final; cambia porque todo cambia cuando comienzan a darse los primeros pasos en dirección a lo que Joseph Conrad denominó “la línea de sombra”. Cambia nuestro rostro y toda nuestra figura, cambian nuestros vínculos, cambia el mundo; todo se transforma sin que medie nuestra intervención. Pero hay algo que no cede tan dócilmente al desgaste que genera el paso del tiempo, y es nuestro carácter, nuestras creencias. Algo que no cambia por sí mismo, pero que debe necesariamente cambiar, esforzadamente, si se aspira a realizar una poesía que tenga en cuenta ese despojamiento total enunciado imperativamente en las palabras de Shakespeare: “El hombre debe salir de este mundo tal como entró”. Vale decir: desnudo, dejándolo todo sin dramatizar. La palabra debe, en la lacónica sentencia, hace alusión a una antigua necesidad espiritual, tanto socrática como estoica y cristiana: hacer el tránsito de buena gana. Esto es: reconciliado con nuestra vida pasada y con el difícil presente.

Ahora bien, ¿en qué medida nuestra complejísima época puede dificultar aún más la posibilidad de realizar esa poesía última, postrera, cuya índole acabo de esbozar? Dar una respuesta exhaustiva a esta pregunta supera mis posibilidades, sólo puedo opinar muy discretamente acerca de la cuestión. Mi visión no adolece de optimismo ―esa “manía de decir que todo va bien cuando todo va mal”, en palabras de Voltaire― pero tampoco es apocalíptica; lo evidente, me parece, es que la antigua exhortación espiritual que paganos y cristianos compartieron ya no sólo carece de adeptos, sino que es negada por completo. En un mundo sin rumbo, en el que prima la consigna “sálvese quien pueda”, todo apunta a reafirmar la juventud eterna.

Por otra parte, en el mínimo espacio de atención que el conjunto de los lectores le concede a la poesía, me animo a proponer que la mayoría de sus aficionados posee una formación precaria. El ritmo entendido como un fenómeno pulsional avasalla la especificidad de arte de la lengua española. Considerar el verso como una unidad rítmico semántica constituye hoy una rareza que muy pocos comparten. Hay poco oído para la sutil música de la poesía y, por consiguiente, una incompatibilidad cada vez mayor entre la palabra poética y la palabra sin más. La ansiedad, la impaciencia, el apuro, la violencia y demás aceleradores de la vida cotidiana van tornando cada vez más anacrónico el formato del poema. Son las mismas causas que hicieron desaparecer el género epistolar a fines del siglo pasado las que hoy amenazan la supervivencia del arte de la poesía propiamente dicha.

Ante tal situación, el poeta ―y me estoy refiriendo a ese poeta que ha llegado a la vejez con una cultura poética bastante sólida― tal vez deba intentar una mediación entre el patrimonio idiomático y literario que él posee y las carencias generalizadas que acabo de describir someramente. En lo que a mí respecta, en lo que hace a mí estética, debí dar un golpe de timón, un golpe de timón que me alejara de mis hábitos mentales de más de tres décadas de obstinada navegación hacia una suerte de Atlántida de la Poesía con mayúscula. No fue fácil modificar el rumbo; contribuyó decididamente al cambio la lectura de La desheredada, una vieja novela de Pérez Galdós. El libro trata acerca de una mujer que vive su humilde juventud convencida con vagos fundamentos de que es de origen noble; por lo tanto, siente y piensa con nobleza durante sus años de formación. Al llegar a la madurez, a la hora de cerciorarse de la autenticidad de los documentos con que cuenta para probar su aristocracia, descubre que la documentación es falsa, que no es noble, que la sociedad no la reconocerá como tal, que nunca será quien deseaba ser; inmediatamente, tras un arrebato de orgullosa desesperación, toma la decisión de prostituirse y, sin duda para matar en lo más profundo de ella misma la dama que creyó ser, sale a buscar ese nuevo destino “con paso de suicida”.

Tomando distancia del fresco de Galdós, pero inspirado por él, se me ocurrió pensar que todo poeta vive en su juventud una ilusión similar a la de Isidora Rufete, presunta heredera del marquesado de Aransis; ya que todo poeta joven sueña con imponer su ilusión poética y su concepción estética en la república de las letras, y, lógicamente, heredar una parcela de la mágica zona que puede denominarse tanto futuro como posteridad. La entrada en la vejez, sin embargo, invierte los términos de la ingenua ecuación juvenil, la ilusión se estrella contra la realidad de que su retórica ya ha pasado de moda, fenómeno equiparable a la desoladora decepción que sufre la desheredada al darse de frente con la verdad. A mi juicio, puede ser tarea de la poesía de la vejez tornar fecunda esa decepción; quitarle su amargura, hacerla dulce, incluso deliciosa. Fecundar la decepción quiere decir dejar de lado el orgullo y la desesperación, asimilar el golpe sin prostituirse, sin envenenar el idioma y la imaginación verbal, sin suicidarse.

Hacerse liviano como una hoja seca y someterse con cierta curiosidad al poderoso viento del invierno, me parece la única salida que se le abre al poeta cuando es plenamente conciente de que ya no es joven, de que es ridículo hacerse el joven, de que debe asumir su condición de viejo y escribir sobre esa fría temporada de la vida con la mayor soltura posible e ir explorándola hasta dar con algo valioso y comunicable. Borges ―en quien la ceguera acentuó su vejez, la hizo más desvalida― ha sido un notable ejemplo de lo sensato que es realizar a tiempo el necesario cambio de rumbo del que estoy hablando. En su Elogio de la sombra, publicado a la edad de setenta años, Borges introdujo intencionadamente el tema de la vejez en su poesía e intentó una plegaria: “Quiero morir del todo” ―escribió― “quiero morir con este compañero, mi cuerpo”. Una oración que hace honor a esa tradición milenaria que en Shakespeare aún latía con fuerza cuando escribió su King Lear.

El camino para no callar y continuar creciendo en el extraño trance de la alta edad, fue para mí la apelación al humor, sonreírme de mí mismo, de mis vanas aspiraciones; también hacer las paces con los rivales imaginarios y reales, incluso darles las gracias por el estímulo que reportó combatirlos en páginas apasionadas. Al giro existencial lo acompañó una renovación estilística: pude incorporar al léxico de mi poesía voces antiguas y nobles, de recia estirpe hispana, haciendo del anacronismo un recurso expresivo explotado conscientemente. Además de lo dicho, como eficaz antídoto de tanto ruidoso exceso como anda suelto, doy por descontado el placer de la lectura de los clásicos de nuestra lengua: Juan Ruiz, Fernando de Rojas, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo. No se puede escribir como antes, es cierto, pero todavía puede lograrse algo legítimo a partir de la lectura de las obras que nos han dejado los antiguos maestros. Lo comprobé en mí mismo cuando realicé durante el verano pasado dos lecturas sucesivas del Quijote en el término de dos meses; el fermento cervantino no tiene fecha de vencimiento, sigue siendo efectivo; puede inspirar, inspira.

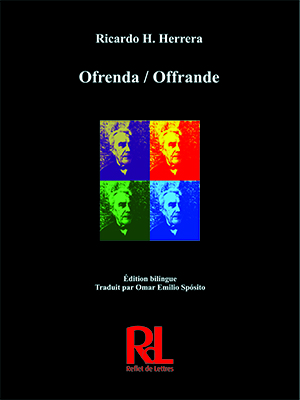

7 POEMAS DE OFRENDA

INVOCACIÓN Y ENVÍO

Tan estruendosamente me embrutezco

que temo enmudecer. ¿Hasta dónde caeré?

Páginas galopadas, mis lecturas se esfuman;

me obligo a releer con más cuidado

lo poco que no ha muerto y aún conservo;

debo perseverar con humildad.

Bufonada de Yeats, calavera de Yorick,

trastos sublimes de la gran poesía,

con solemne candor aquí os invoco.

Con Cervantes por guía no acertaré a perderme.

La imperfección se toma la revancha,

la amada imperfección.

Como el primer desnudo, la palabra se entrega

y cede a la fruición del verso blanco.

Alegrar la vejez con cascabeles

desperdigados en los entresijos

de un español agreste, tal mi oro,

mi apasionado errar hacia lo anónimo.

EL DESHEREDADO

Absorto como he estado desde siempre

en las nubes de la literatura,

la vida se me fue en un santiamén.

Mi fe, mi demasiada fe

en la vaga mujer que se ensoñaba

por la mágica acción de mi reclamo,

me abandonó de pronto en el vacío.

Creí tenerlo todo y perdí todo;

y más, porque lo escrito entonces hoy

me aflige como empeño malogrado.

Fue leyendo a Galdós que comprendí

el destino de los desheredados:

construirse en nobleza, en poesía pura,

y saberse plebeyos al final.

Aldonza Realidad se acerca ahora

sin maquillaje al sucio gallinero

y demanda su parte en la comedia.

Mujer arisca, irreductible, exenta,

viene por achicoria y cebollín;

acopia huevos grises y celestes,

tibios aún en plena madrugada.

LA PIEDAD

A la memoria de Mercedes (Mecha, Mechita), sirvienta de mi abuela Lola.

Burla, burlando, el tiempo pasa o huye;

y un halo de neblina desdibuja

los seres y las cosas… ¡Pobre loca!

Tu voz se transformaba en un ronquido

cuando hablabas con Dios desde tu ático,

impetrando piedad, sierva en la noche.

Y el gran silencio en torno, fluyendo como un río

sereno entre las piedras, te hacía eco

con una paz inerte, natural…

Varonil, imponente acantilado

del sermón de lo humano a lo divino,

de tu voz exaltada en su justo reclamo.

¡Aldonza! Realidad

femenina tan sólo para mí,

para mí que me amabas con pudor

inaudito, escondiendo tu boca desdentada

con dedos temblorosos;

para mí, que callé como Pedro,

cuando te abandonaron

en la casa de orates.

O TEMPORA, O MORES

Yo en el umbral de la arboleda añosa

tratando de cazar las melodías

del fuego que crepita en el follaje,

de las olas que mugen en el mar;

y esa mujer siempre apurada que huye

del pavoroso incendio de la vida

sin salvar otra cosa que su apuro

y los hierros del llar.

A MI PADRE

Hombre, en verdad te digo que eres el HIJO ETERNO…

César Vallejo

¿Por qué pensé en Cervantes

cuando te vi en la cama, al regresar de España?

Hablaste con nostálgica dulzura

al verme y bendecirme.

La barba algo crecida en la figura escuálida

te suavizaba el rostro; tal vez, tal vez fue eso.

¿O en tu entraña llevabas bien oculto

a un Alonso Quijano el Bueno acaso?

Y luego, en poco tiempo, acabó todo;

tu tremendo cansancio de la vida

abandonó la soledad del mundo.

Fue paz tu paz, tu temple en aquel trance.

Si bien te piense poco y nunca rece,

me acompaña tu imagen del final.

Sólo lo amado muere;

sin pena, lo demás, desaparece.

ECCE PUER

Ya no sé qué es poesía; en general,

me fastidian los versos, blablablá

de idiotas y de ineptos. Sin embargo,

esa esencia huidiza, aunque la niegue,

disipa los fantasmas

que atormentan mi mente. “¡Oscuridad,

liberta al corazón! ¡Noche, concédeme

vivir según el sueño que es mi ley

y transformar el tedio en aventura,

el amor o la muerte; amo o muero!”

Tales preces puede uno proferir

por coerción de lo oscuro… Y ya en lo claro

del idioma desnudo de espejismos

se yergue de improviso un Ecce Puer!

Y nace como nana la tonada

que llamamos poema: el sortilegio

que rescata al instante y lo transforma

en sonido sutil, en tiempo puro.

TONADA

En Sonido sutil ― en Tiempo puro

cristaliza el Instante ― una Sonrisa

de divina Aquiescencia ― que en lo Oscuro

irradia Luz ― y expulsa la Ceniza ―