Introducción y versiones de los poemas de Alejandro Bekes

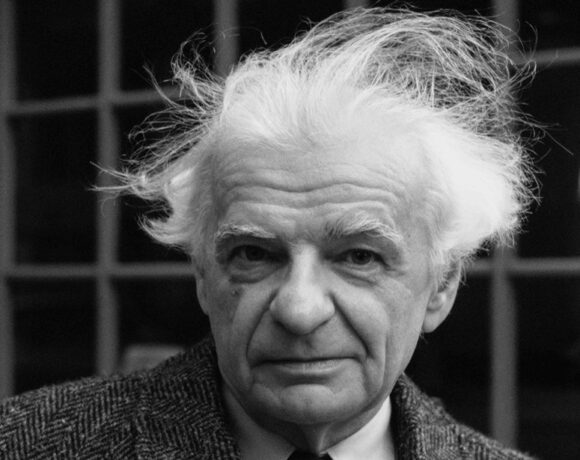

Gérard Labrunie (Gérard de Nerval sería su nom de plume) nació en París el 22 de mayo de 1808; su padre era un médico militar que participó en la campaña de Rusia, acompañado por su esposa; ella murió de fiebres cuando su hijito tenía dos años; Gérard fue confiado a un tío abuelo, en el Valois, hasta que en 1814 el padre lo llevó consigo a París. Las primeras poesías de Nerval aparecieron en 1826. Al año siguiente (tenía diecinueve) tradujo el Fausto de Goethe; Goethe le escribió diciéndole que esa traducción lo había ayudado a entender su propia obra. Fuera de algunos viajes (al sur de Francia, a Italia y después a Alemania), la vida de Nerval está ligada a la bohemia artística parisiense. Tímido incurable, se hizo devoto de los amores imposibles. Fue muy amigo de Théophile Gautier; también frecuentaba la casa de Victor Hugo. Gautier cuenta que allí, una tarde, alguien le dijo a Nerval que no tenía religión alguna, y que él replicó que tenía diecisiete, por lo menos. En 1841 fue internado por primera vez en una casa de salud. Después escribió que había franqueado las “puertas de cuerno y de marfil que nos separan de lo sobrerreal (surréel)”. Por supuesto, él inventó el adjetivo. Del decir extravagante pasó a la acción: anduvo paseándose por el Palais-Royal llevando una langosta de mar, viva, atada a un cordón azul. Se justificaba diciendo que prefería las langostas a otros animales, porque “son tranquilas y serias, saben los secretos del mar, no ladran y no quieren tragarse la mónada de las personas, como los perros”. Cuando volvía de sus alucinaciones, relataba con lucidez lo que había visto en ellas. Al salir de una de tantas internaciones, pobre y sin techo, una madrugada de enero de 1855, en un sórdido callejón de París cubierto de nieve, se colgó de una reja. Nerval sobrevive para nosotros en unos contados pero intensísimos relatos y en esos extraordinarios sonetos que forman Las Quimeras y el Cristo de los Olivos, de los que dijo Gautier que parecen los oráculos de un Dios desconocido. Las Quimeras, entre las que se encuentran piezas tan famosas como “Ártemis” y “El Desdichado”, aparecieron en el volumen Las hijas del fuego, en 1854. El Cristo, junto con los sonetos “Délfica” y “Versos dorados”, las anteceden en unos diez años; se publicaron en 1844 y 1845, en la revista L’Artiste.

El Cristo de los Olivos es una serie de cinco sonetos; en principio, recrea un texto anterior, el Sueño de Jean-Paul Richter, en que Jesús anuncia a todos los muertos la muerte de Dios, la orfandad cósmica. Madame de Staël, en su libro De l’Allemagne (1814), había adaptado este poema, con el título de “Un songe”. A esa adaptación le faltaba el final, donde sobreviene la visión tranquilizadora de un crepúsculo penetrado por la presencia de Dios; así mutilado, el poema resultaba una profecía de la desesperación. Nos consta que Nerval –buen conocedor del alemán– leyó el texto íntegro de Jean-Paul. Eligió recrearlo, no obstante, sin el consuelo final.

Octavio Paz ha comentado el poema en Los hijos del limo. Nerval, dice, suprime los elementos confesionales del texto de Jean-Paul y transforma el “sueño” en un mito, arropado en una “solemne música nocturna”. En el primer soneto, el verso:

Le Dieu manque à l’autel où je suis la victime

Dios falta en el altar donde yo soy la víctima,

inicia, según la interpretación de Paz, el tema del eterno retorno, que se confirma en el último verso del ciclo, cuando César pregunta al oráculo de Júpiter Amón: “¿Quién es ese nuevo Dios?” El oráculo calla, pues el único que puede explicar al mundo ese misterio es ‘Celui qui donna l’âme aux enfants du limon’. Misterio insoluble, pues el que infunde un alma al Adán de lodo es el Padre, el creador: precisamente ese Dios ausente en el altar donde Cristo es la víctima.

El ensayista mexicano no trata de fundamentar su interpretación; nos dice solamente que Nietzsche y Pessoa retomarán (de diverso modo) los temas entrelazados de la muerte de Dios y del eterno retorno. Pero la relación no parece evidente. Una lectura de los sonetos que esté tan atenta a la “solemne música nocturna” de los versos como a su contenido manifiesto, puede, creo yo, sugerirnos algo distinto. El Dios que falta al sacrificio de Cristo, el Dios Padre, no es idéntico a aquel que les dio el alma a los hijos del limo. Y es extraño que Paz haya pasado por alto la contradicción de que los hijos del limo sean a la vez los hijos del Padre Universal. Creo que en el poema de Nerval esta contradicción no existe.

Jesús, alzando al cielo sus brazos, habla para sus discípulos dormidos; su discurso es tremendo, desgarrado, casi demencial. Ellos no lo pueden o no lo quieren oír, pues oírlo los despertaría de un sueño en el cual (como Segismundo dice en su cárcel) ellos son reyes, profetas o sabios… Jesús ha recorrido las esferas errantes, henchidas de una vida terrible; no ha encontrado espíritu en ellas, y en lugar del ojo divino, una órbita negra, “umbral del antiguo caos, cuya sombra es la nada”. La sospecha de una Ausencia suprema, de una orfandad sin remedio, estremece el soneto tercero: ¿no habrá muerto el Padre bajo un último esfuerzo del ángel de la noche? ¿No habrá triunfado el Otro? (Medio siglo después, en su poema “Implacable”, Amado Nervo sentirá con horror que la Vía Láctea pudiera ser “el cadáver de Dios en las esferas”). El Cristo agonizante hace entonces algo que no podemos entender sino como una desgarrada ironía: pide socorro al único de sus discípulos que no duerme: a Judas “que al menos tiene la fuerza del crimen”. Pilato al fin, que vela por César, manda arrestarlo. En el acto final, Cristo sangra en la cruz. El sacrificio anunciado desde los siglos se consuma, la tierra se embriaga de ese icor prodigioso. Triunfa también la mixtura: la lanza en el costado de Cristo es la del augur romano, que interroga las vísceras; el oráculo que exige César es el de Amón, cuyo templo en las arenas de Libia se decía vinculado, desde la más remota antigüedad, al más venerable de Grecia, el de Zeus en Dodona. Sin embargo, el oráculo calla. El único que podría responder no es tampoco ese Dios que falta en el altar y en el abismo abierto entre los soles, ese Dios al que en vano interroga el Cristo doliente, para saber si algo sobrevivirá cuando él haya muerto… sino “aquel que les dio el alma a los hijos del limo”. Me parece que la voz del poeta no se equivoca al negarle, a este último, un nombre.

Puesta a negar, la razón puede negarlo todo, menos a sí misma. Y ella misma, al reconocerse, ¿cómo no ha de reconocer su límite, su imposibilidad de explicarse? Afirmar el carácter histórico del Dios cristiano, acusar su condición contingente y mortal, ¿consigue aplacar la insistencia irónica de nuestros ojos en el espejo? Todo en el universo tiene explicación para nosotros, menos el hombre mismo. El hombre es el escándalo. ¿Quién, pues, nos ha dado el alma? ¿Quién, o qué, es ese poder que hizo en nosotros el experimento terrible? Suprema locura del demiurgo, tal vez. Suprema blasfemia. Pero este inventor de almas no es pensable, está más allá de nuestra razón, está más allá de los nombres, más allá de la historia y aun de los mitos.

EL CRISTO DE LOS OLIVOS

¡Dios ha muerto! y el cielo está vacío…

¡Llorad, criaturas, ya no tenéis padre!

Jean-Paul Richter

I

Cuando el Señor, alzando bajo el bosque sagrado

Como un poeta al cielo sus dos brazos desnudos,

Se entregó largamente a sus dolores mudos

Y de ingratos amigos se juzgó traicionado,

Hacia abajo, hacia ellos fue su mirada triste:

Ahítos, a su sueño bestial abandonados,

Soñaban con ser reyes, profetas o mitrados…

Un grito de su boca salió: “¡No, Dios no existe!”

Y aun dormían. “Amigos, ¿conocéis la noticia?

Yo os engañaba, hermanos. Se ha golpeado mi frente

Con la bóveda eterna, y he vagado, sufriente,

Ensangrentado y roto: ¡sólo abismos se abrían!

Al altar donde soy la víctima propicia

Dios falta. ¡Ya no hay Dios!” Y ellos siempre dormían.

II

Dijo aún: “¡Todo ha muerto! Yo recorrí los mundos

Y mi vuelo perdí por sus lácteos parajes

Hasta donde la vida, de sus senos fecundos,

Derrama arenas de oro y plateados oleajes:

Siempre un suelo desierto que costean ondeantes

Torbellinos confusos de oceánicas bravuras…

Un vago soplo agita las esferas errantes

Pero ningún espíritu habita esas alturas.

Busqué el ojo de Dios y vi, vasta y sin fondo,

Una órbita negra por la noche habitada

Que sobre el mundo irradia su horror siempre más hondo.

¡Un extraño iris ciega esa fosa sombría,

Umbral del viejo caos cuya sombra es la nada,

Espiral que se traga las estrellas y el día!

III

¡Impasible Destino, callado centinela,

Fría Necesidad! Azar que allí se mueve

Y entre los mundos muertos bajo la eterna nieve

Al pálido universo paso a paso congela,

¿Sabes tú lo que haces, original potencia,

De tus soles extintos y su mutua violencia?

¿De verdad tú transmites un inmortal aliento

Entre un mundo que muere y un mundo en nacimiento?

¡Padre mío! ¿Eres tú a quien siento en mí mismo?

Tu poder de vivir y vencer a la muerte

¿No habrá ya sucumbido bajo el ímpetu fuerte

De aquel ángel nocturno condenado al abismo?

Pues me entrego muy solo a llorar y a sufrir

Y si muero, ¡ay, entonces todo se va a morir!”

IV

De la víctima eterna nadie oía el gemido

Que al mundo daba en vano su corazón abierto,

Y él, entonces, al único en Solyma despierto

Llamó, desfalleciente, agobiado y vencido:

“Judas, gritó, tú sabes lo que quieren conmigo;

Date prisa en venderme y da el trato cerrado:

Tendido en esta tierra estoy sufriendo, amigo;

¡Ven, tú que al menos tienes la fuerza del pecado!”

Pero Judas se iba, dudando, descontento,

Hallándose mal pago, con tal remordimiento

Que escrita en cada muro leía su maldad.

Al fin sólo Pilato, que por César velaba,

Se volvió y al acaso, o tal vez por piedad:

“Arresten a ese loco” –a su guardia ordenaba.

V

Era él, aquel loco, el sublime extraviado…

¡Ícaro que a los cielos retomaba el camino,

Faetón aniquilado por el rayo divino,

Atys a quien Cibeles reanima, asesinado!

El flanco de la víctima el augur indagaba,

La tierra se embriagaba de esa sangre sin par…

Aturdido, en sus ejes el orbe se inclinaba;

El Olimpo, un instante, vaciló sobre el mar.

“¡Responde!, gritó César a Júpiter Amonio,

¿Qué nuevo dios se impone a la tierra? Te intimo

A que digas si es dios o si, en fin, es demonio.”

Pero el ansiado oráculo ya negaba su imperio;

Uno solo podía explicar tal misterio:

–Aquel que les dio el alma a los hijos del limo.

LE CHRIST AUX OLIVIERS

Dieu est mort! le ciel est vide…

Pleurez! enfants, vous n’avez plus de père!

Jean-Paul

I

Quand le Seigneur, levant au ciel ses maigres bras

Sous les arbres sacrés, comme font les poètes,

Se fut longtemps perdu dans ses douleurs muettes,

Et se jugea trahi par des amis ingrats;

Il se tourna vers ceux qui l’attendaient en bas

Rêvant d’être des rois, des sages, des prophètes…

Mais engourdis, perdus dans le sommeil des bêtes,

Et se prit à crier: “Non, Dieu n’existe pas!”

Ils dormaient. “Mes amis, savez-vous la nouvelle?

J’ai touché de mon front à la voûte éternelle;

Je suis sanglant, brisé, souffrant pour bien des jours!

“Frères, je vous trompais: Abîme! abîme! abîme!

Le dieu manque à l’autel où je suis la victime…

Dieu n’est pas! Dieu n’est plus!” Mais ils dormaient toujours!…

II

Il reprit: “Tout est mort! J’ai parcouru les mondes;

Et j’ai perdu mon vol dans leurs chemins lactés,

Aussi loin que la vie, en ses veines fécondes,

Répand des sables d’or et des flots argentés:

“Partout le sol désert côtoyé par des ondes,

Des tourbillons confus d’océans agités…

Un souffle vague émeut les sphères vagabondes,

Mais nul esprit n’existe en ces immensités.

“En cherchant l’oeil de Dieu, je n’ai vu qu’un orbite

Vaste, noir et sans fond, d’où la nuit qui l’habite

Rayonne sur le monde et s’épaissit toujours;

“Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre,

Seuil de l’ancien chaos dont le néant est l’ombre,

Spirale engloutissante les Mondes et les Jours!

III

“Immobile Destin, muette sentinelle,

Froide Nécessité!… Hasard qui, t’avançant

Parmi les mondes morts sous la neige éternelle,

Refroidis, par degrés, l’univers pâlissant,

“Sais-tu ce que tu fais, puissance originelle,

De tes soleils éteints, l’un l’autre se froissant…

Es-tu sûr de transmettre une haleine immortelle,

Entre un monde qui meurt et l’autre renaissant?…

“O mon père! est-ce toi que je sens en moi-même?

As-tu pouvoir de vivre et de vaincre la mort?

Aurais-tu succombé sous un dernier effort

De cet ange des nuits que frappa l’anathème?…

Car je me sens tout seul à pleurer et souffrir,

Hélas! et, si je meurs, c’est que tout va mourir!”

IV

Nul n’entendait gémir l’éternelle victime,

Livrant au monde en vain tout son cœur épanché;

Mais prêt à défaillir et sans force penché,

Il appela le seul – éveillé dans Solyme:

“Judas! lui cria-t-il, tu sais ce qu’on m’estime,

Hâte-toi de me vendre, et finis ce marché:

Je suis souffrant, ami! sur la terre couché…

Viens! ô toi qui, du moins, as la force du crime!”

Mais Judas s’en allait, mécontent et pensif,

Se trouvant mal payé, plein d’un remords si vif

Qu’il lisait ses noirceurs sur tous les murs écrites…

Enfin Pilate seul, qui veillait pour César,

Sentant quelque pitié, se tourna par hasard:

“Allez chercher ce fou!” dit-il aux satellites.

V

C’était bien lui, ce fou, cet insensé sublime…

Cet Icare oublié qui remontait les cieux,

Ce Phaéton perdu sous la foudre des dieux,

Ce bel Atys meurtri que Cybèle ranime!

L’augure interrogeait le flanc de la victime,

La terre s’enivrait de ce sang précieux…

L’univers étourdi penchait sur ses essieux,

Et l’Olympe un instant chancela vers l’abîme.

“Réponds! cria César à Jupiter Ammon,

Quel est ce nouveau dieu qu’on impose à la terre?

Et si ce n’est un dieu, c’est du moins un démon…”

Mais l’oracle invoqué pour jamais dut se taire;

Un seul pouvait au monde expliquer ce mystère:

– Celui qui donna l’âme aux enfants du limon.