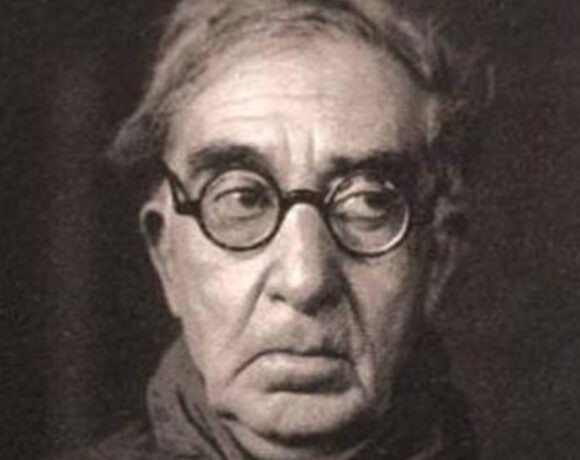

El presente artículo fue publicado en la edición papel Hablar de Poesía 29 (julio 2014). Consiste en la traducción a cargo de Julieta Marina Herrera de un artículo de Pound sobre Hudson, que funciona como introducción, y luego fragmentos de Vida de un pastor, uno de los mejores y más personales libros de Hudson, traducidos por Ricardo Atwell de Veyga. A Sheperd´s Life, bastante poco conocida para los lectores en lengua castellana, es una obra de 1910 de Hudson, en la que presenta a un pastor de Wiltshire, Inglaterra. Su sencillez, su hondura, su conexión con la naturaleza, son la gracia del libro. Difícil leer estos fragmentos y no querer después conseguirlo para leerlo entero.

HUDSON, EL POETA EXTRAVIADO EN LA CIENCIA

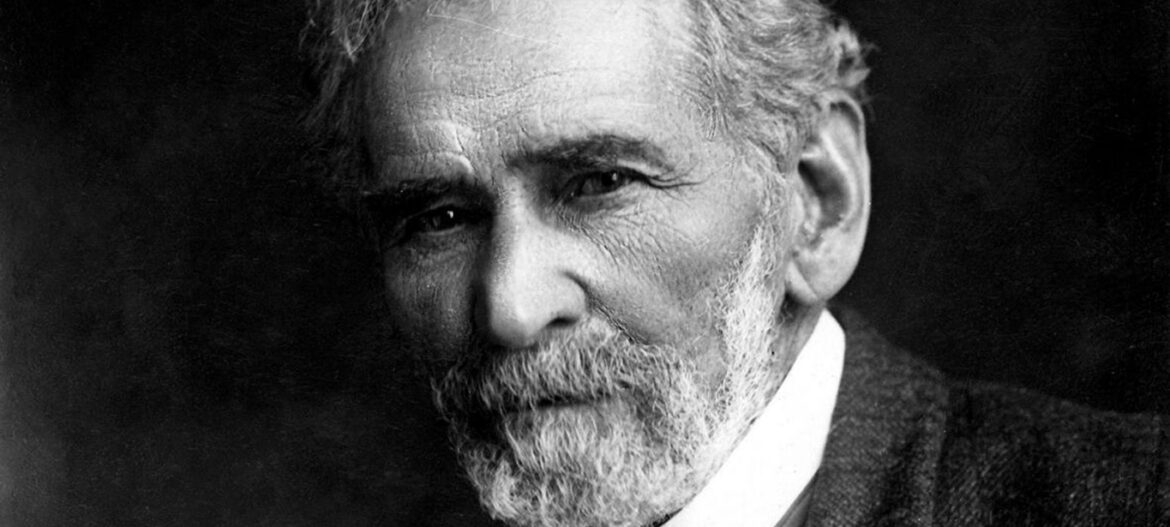

por Ezra Pound

El arte en Hudson se revela allí donde resulta más venturosa la aparición del arte: en el entusiasmo del autor por su objeto. Si comenzamos nuestra lectura por Un naturalista en El Plata, es posible que casi no encontremos “arte” de ningún tipo; tropezamos con pasajes exaltados, ingenuos homenajes literarios, un estilo muy desigual con cierto dejo retórico. Vida de un pastor resulta entonces, en el otro extremo de la escala, arte de muy alto nivel; de lo contrario, parece inexplicable cómo puede uno sucumbir al hechizo de un capítulo que no tiene por tema nada más extraordinario que un gato en la estación rural de un anodino tren provincial británico.

El teorema de Coleridge, “el milagro realizable” gracias a una sensibilidad más sutil, o a una penetración más íntima que la de los predecesores, encuentra en Hudson un ejemplo excelente.

La intuición y la comprensión del poeta quedan atestiguadas en las primeras páginas de El Naturalista: las efigies vivas de bronce emergiendo del mar blanco de la pampa; continúa luego con elocuencia desigual: “Y con el avestruz va el flamenco, antiguo y espléndido; y los cisnes en su plumaje nupcial; y la perdiz colorada, dulce y acongojada cantora del anochecer; y el noble chajá, con su cresta… Todos estos, y otros grandes representantes de las aves, junto con los mamíferos más majestuosos, en poco habrán desaparecido de la pampa… ¡Qué lamentos se escucharían en el mundo si una destrucción repentina arrasara con los tesoros de arte acumulados en la Galería Nacional o con los mármoles del Museo Británico y los bienes de la Biblioteca Real”, los antiguos manuscritos e iluminaciones medievales! “Y éstos no son más que obra de manos y cerebros humanos, impresiones de un genio individual sobre material perecedero, inmortal solamente en el sentido en que lo es también el capullo de seda del gusano muerto, pues continúan existiendo y brillando aún cuando las manos y el cerebro del artista ya son polvo; y un hombre tiene toda su vida por delante para hacer cosas como éstas, y mejores que éstas, si es que hay algo de verdad en la evolución. Pero las dos clases superiores de los vertebrados son la obra más perfecta de la Naturaleza, y la vida de tan solo una especie es de un valor incalculablemente mayor para la raza humana, por cuanto le enseña y continuará enseñándole mucho más que todos los mármoles cincelados y las telas pintadas que hay en el mundo; aunque indudablemente hay muchas personas consagradas al arte, pero ciegas a cosas superiores a él, que me condenarán como a un filisteo por decir esto”.

“Por sobre todo, deberíamos proteger y salvaguardar lo sagrado que hay en esos ejemplares, obras maestras de la Naturaleza, predestinados a la destrucción por su tamaño, su esplendor o su rareza, y deberíamos rechazar esa falsa y detestable gloria que se les concede a sus asesinos cuando cumplen con éxito su propósito. En tiempos remotos, el espíritu de la vida brilló más fuerte en ellos; y cuando la muerte se llevó a otros con los que compartieron la tierra, ellos permanecieron, aún más dignos de perpetuarse.”

Dejemos de lado las objeciones en lo que a prioridades se refiere, porque sea cual sea el valor de la evidencia del refinamiento del hombre, es necesario también considerar que en una época de pestilencia como la nuestra no hay mucho más que el arte del pasado para convencernos de que la especie humana merece perdurar; no es posible una discrepancia real entre el arqueólogo que desea escuchar la “música de la dinastía perdida” o las elegantes tonadas de Albigeois, y el hombre henchido de pasión por el esplendor de lo salvaje, de aves salvajes que “como flores inmortales, han llegado hasta nosotros por sobre el océano del tiempo… y su rareza o hermosura hacen acudir a nuestra imaginación un sueño y un cuadro de ese mundo desconocido, inconmensurablemente lejano, donde el hombre no existía; y cuando ellas perecen, la Naturaleza pierde algo de su alegría, y el sol pierde algo de su brillo.”

La voz es auténtica. Es el sacerdocio de la naturaleza. Sin embargo, si un arqueólogo pudiese hablar desde sus páginas a un “naturalista”, le mostraría que no sufren sólo el pájaro y la bestia peluda. La usura exorbitante, una política cobarde y quejumbrosa, un sistema financiero repugnante y la sádica lacra del cristianismo, todos juntos logran no sólo que cientos de especies de aves y bestias salvajes deban ceder paso ante el avance de la industria y que, por ejemplo, las llanuras se cubran de ovejas uniformes y verminosas, balando con perfecta monotonía social; sino también que en nuestra así llamada “sociedad”, las mismas tendencias y el mismo impulso en las especies de brillante plumaje y refinadas voces del género humano, los favorecidos por los dioses, la única parte de la humanidad digna de salvación, sean atacados. Las vacas humanas ordeñables y las ovejas humanas esquilables son acogidas por sus explotadores, y todo el resto es considerado peligroso, caput lupinum: no vaya a ser que la verdad brille en el arte (que deja de ser arte y degenera en religión, hipocresía y superstición tan pronto como aparecen sacerdotes recaudadores de impuestos); no vaya a ser que se produzcan obras comparables a vasijas cretenses y leones asirios y se los reemplace.

No hay desacuerdo entre el artista y el Sr. Hudson, aunque éste tenga razón al decir que habría más “lamentos” por la destrucción del Museo Británico que por la aniquilación de especies salvajes. No obstante, cuán poco le importa al “público” cualquiera de los dos. Y no podría ser de otra manera, en este “estado de inanición” de las cosas, tanto más en cuanto se les enseña a los hombres que el trabajo es una virtud por encima del disfrute, y en cuanto los hombres alaban de la boca para afuera a una institución viciada que ha perpetuado los escritos de Tertuliano y de hombres que enseñaron que el cuerpo humano es perverso.

Mientras la “cristiandad” esté sumida en la superstición de que el cuerpo humano es impuro y de que los sentidos nos son vías nobles de “iluminación”, ¿cómo podremos justificar la gloria con que nos colma la percepción de los colores, sin la cual no distinguiríamos las alas de las aves, o la audición, sin la cual el grito del chajá se perdería como un mero sonido en el desierto?

“Su rareza y su hermosura” pueden muy bien pasar inadvertidos si no hay nada para conservarlos salvo usureros, los esclavos de la usura y una supuesta religión que ha enseñado la mentira suprema de que el esplendor del mundo no es un esplendor verdadero, que no es la vestidura de los dioses; y que ha glorificado la más vil de las fantasías humanas, el pozo de las siete grandes pestilencias, y que aún enseña la existencia de este infierno como una verdad, para asustar a niños pequeños y a mujeres estúpidas, para recolectar tributos y mantener su prestigio.

Mi enojo quizás me haya llevado un poco lejos de Hudson, que debería haber sido mi tema; no obstante, su enojo guarda relación con el mío. El cristianismo medieval tuvo un mérito: enseñó que la usura es un mal. Pero en nuestros días, Rockefeller y las iglesias se alimentan del mismo plato, y la Iglesia no ha hecho sino caer en una vacuidad que no se opone a “las finanzas”, que no es más que una concatenación de usuras, apenas sutil, pero lo suficientemente sutil como para embaucar a las ovejas y a las vacas humanas.

Y por el mismo sistema el hombre es degradado, y las bestias salvajes destruidas. Así que quizás no haya perdido de vista mi objeto; tan sólo he extendido el exordio al autor.

Los párrafos precedentes pueden difícilmente considerarse una introducción al encanto sereno del Sr. Hudson. Él nos llevaría a América del Sur. A pesar de los jejenes y los mosquitos, todos emprenderíamos el viaje con tal de conocer al puma, Chimbica, amigo del hombre, la más leal de las fieras. Y como presumiblemente estoy escribiendo para una audiencia más o menos familiarizada con mis preferencias, familiarizada con mi aversión por las ovejas y con mi búsqueda continua de signos de inteligencia en la raza humana, mi recorrido a lo largo de un volumen titulado Vida de un pastor, un título que no contiene ninguna sugerencia metafórica, sino que trata literalmente del tema indicado, debería revelarnos algo sobre el estilo de Hudson.

“El período de pastoreo de Caleb en Doveton había llegado de alguna manera a un súbito final. Se aproximaba el fin de agosto y estaba pensando ya en las ovejas que debía llevar a la feria de ovejas de ‘Castle’ el 5 de octubre, y le pareció extraño…”, etc.

John Keats escribió en algún lado: “Me di cuenta de que no estaba interesado en la conversación de aquellos que me decían cosas interesantes, sino más bien en la de aquellos que tenían el don natural de ser narradores veraces”; esta frase es de las más apropiadas que he podido encontrar para la obra de Hudson. Los libros de Hudson están en verdad repletos de cosas interesantes, de “información” interesante, pero es toda información que podría, como toda información, haberse relatado de forma aburrida. Pero el encanto está en la sobriedad de Hudson. Dudo que, salvo El Alcalde de Casterbridge, y El Noble Dames, y lo mejor de Hardy, haya algo que se mantenga tan fiel a la campiña inglesa como lo es el cuadro que presenta Hudson. F. M. Hueffer tampoco debe ser olvidado: El corazón del país, y pasajes de otros de sus libros mantienen ese nivel. Pero Hueffer quizás da lo mejor de sí cuanto más se acerca a la temática de Hudson, cuando su registro de la vida campestre se torna menos ingenioso y más sobrio.

Mi propósito no es entregar medallas meritorias ni establecer jerarquías. Hudson se aproxima a Hueffer cuando habla de Inglaterra y a Cunninghame Graham cuando habla del Plata. Y es una tontería lamentarse por la decadencia de la literatura inglesa sólo porque algunas de las mejores obras de estos tres hombres hayan sido escritas alrededor de diez años atrás.

Es tal vez la convención y el hábito lo que hace que la gente todavía pierda el tiempo haciendo referencia a Poe, cuando en verdad “El Ombú” no fue concebido dentro del mundo grotesco de Poe sino como una tragedia elegíaca, como una ordenada narración de la vida, tal como debe haber ocurrido. ¿Y la prosa de Poe? La prosa de Poe es tan buena como la de Hudson a veces, y la de Hudson peca de una indudable irregularidad, de la que queda redimido por la sensación de “instante único” que caracteriza al hokku[1], aunque no haya hokkus: esa es la sensación que nos transmiten por ejemplo sus árboles, como imágenes de árboles en piedra negra.

Esta imagen-sensación significa un enriquecimiento, acaso “peligroso” para la unidad de su estilo, pero muy bienvenido por el amante de la revelación. Y para equilibrarlo, no falta nunca cierto humor latente, como en “Marta Riquelme”.

“Lo que es, es; y hablando hasta mañana no podrás cambiarlo, aunque quizás hayas demostrado tu erudición”.

VIDA DE UN PASTOR

[Fragmentos]

La lluvia cesó, pero el cielo estaba todavía tormentoso, con una gran sombra negra por detrás de la catedral y otras nubes negras que venían del oeste, detrás de mí. Entonces el sol, próximo a ponerse, apareció entre las oscuras masas que lo rodeaban enviando una llamarada color naranja y, al mismo tiempo, lanzando un magnífico arco-iris sobre el negro nubarrón contra el cual se destacaba el campanario, mojado por la lluvia y bañado de luz, de manera que parecía construido en piedra impregnada de plata. Nunca la Naturaleza ha glorificado mejor la obra del hombre. Era, realmente, algo maravilloso y un efecto tan poco común que en todos los años que yo había estado en Salisbury y hecho ese mismo paseo, con cualquier clase de tiempo, no lo había visto jamás. ¡Qué suerte tuvo Constable, entonces, al presentársele cuando se puso a pintar su famoso cuadro! Y qué valiente fue, y hasta sabio, al atreverse con un tema que, según me informan los artistas del pincel, sólo un loco podría intentar, por más genio que tuviera. El éxito era imposible, lo sabemos, aún para un Constable, pero admiramos su fracaso de todos modos, lo mismo que admiramos los numerosos fracasos de un Turner; sin embargo, cuando volvemos a la Naturaleza, el gozo que sentimos es demasiado grande para pensar en los defectos de la pintura.

*

Encontré que era un alivio, en Winterbourne Bishop, el estar en una región que no tenía nada capaz de atraer a un hombre fuera de la población. La tierra, ancha y desierta, no ofrecía a mi vista más que arbustos de zarzas; cuando trepaba a la cima de la colina y, para ganar un poco más de altura, me paraba sobre uno de los numerosos túmulos, sólo veía la distante aldea, sus bajos cottages grises o pardo rojizos medio escondidos entre sus pocos árboles, con la cuadrada torre de la pequeña iglesia de piedra, reducida por la distancia a la altura de un jalón. Esa vaciedad me hacía tanto bien al alma como al cuerpo; pasaba largas horas sin pensar en nada o pensando solamente en que era un alivio no tener nada en qué pensar.

Pero no; algo me estaba diciendo secretamente todo el tiempo que había otra cosa, además de lo que he dicho, que continuaba atrayéndome a este lugar vacío: algo que era más que el mero alivio experimentado al volver a la Naturaleza, a la soledad y a la libertad de una tierra y de un cielo abiertos. No tuve conciencia clara de lo que era hasta después de muchas visitas. En cada ocasión me resultaba un placer dejar atrás Salisbury para emprender el largo y accidentado camino, placer que me acompañaba durante toda la jornada aún en los días de mal tiempo, fríos o bochornosos, o cuando el viento me azotaba con fuerza lanzándome a los ojos el blanco polvo de yeso. Desde el momento en que dejaba la barrera de portazgo para seguir por el camino lateral las últimas tres millas, buscaba ansiosamente con la vista algún signo de mi punto de destino, mucho antes que éste pudiera ser visible; y cuando por fin, al llegar a la cima de una pequeña colina interpuesta, se me presentaba el deseado espectáculo –la extensa depresión que parecía un valle, con su línea de árboles, de verde azulado a la distancia, salpicados por el rojo y el gris de las casas que entre ellos se escondían– experimentaba una sensación de júbilo, como si llegase a mi hogar.

¡Ese era el secreto! A pesar de las diferencias de configuración entre las colinas y la planicie ondulada, el aspecto que presentaba ese lugar abierto se parecía más al hogar de mis primeros años que cualquier otra parte del país. Puedo anotar muchas diferencias, pero no alcanzan a privarme de este sentimiento hogareño; es la semejanza lo que se apodera de mí, el espíritu del lugar, que no es un desierto con la tristeza y la desolación los desiertos, sino habitado, aunque la población sea escasa y esté formada por hombres humildes que viven y trabajan modestamente.

*

Lo que primero me llamó la atención al principio fue la singular apariencia de Caleb [el pastor] y, después, la expresión de sus ojos. Muy alto, huesudo, delgado y con los hombros redondos, era un hombre tosco hasta el límite casi de lo grotesco, y caminaba laboriosamente con la ayuda del bastón, arrastrando la pierna enferma, enjuta y encogida. La cabeza era larga y angosta, con una frente alta, nariz prolongada, mentón alargado, y unas hirsutas patillas grises, que le caían como una barba sobre la garganta, todo lo cual le daba un aspecto de chivo. Las orejas y los ojos acentuaban aún más el efecto. Las primeras, enormes, le sobresalían de la cabeza y, debido a un curioso pliegue o doblez de la parte superior, parecían casi puntiagudas cuando se las miraba desde cierto ángulo. En cuanto a los ojos, color de avellana, eran maravillosamente límpidos, pero esa cualidad era menos notable que la inteligencia no humana que había en ellos: ojos como de cervatillo, que miraban fijamente a su interlocutor tal como uno puede mirar a través de la ventana abierta de una casa el paisaje que se extiende al frente.

*

El pastor aprecia mucho a sus campanillas. No toca la flauta como el pastor de la fábula o el de los poetas pastoriles, ni emplea ningún otro instrumento músico, y raras veces canta o silba siquiera –triste sustituto del canto–; ama la música, no obstante, y la obtiene de los cencerros de sus ovejas; y le gusta tenerla en cantidad. –¿Cuántas campanillas tiene usted en sus ovejas?, pues suenan como si fueran muchas– pregunté a un pastor el otro día cerca de Old Sarum; y el me respondió: –Nada más que cuarenta, y desearía que fuesen ochenta.

Veinticinco o treinta es un número más común, pero sólo a causa del costo, pues el pastor dispone de muy poco dinero para campanillas como para cualquier otra cosa. El sonido de los cencerros lo alegra; no es exactamente monótono, debido a que las campanillas son de diferentes tamaños y varían mucho en espesor, de manera que producen tonos distintos, desde el agudo tintineo de las más pequeñas hasta el sonoro klonk-klonk del gran cencerro de cobre. Más aún, la forma de sonar difiere grandemente según las ovejas estén pastando con las cabezas agachadas, en que las mueven pausadamente, o caminen o troten, en que las agitan con rapidez; hay también pequeños estallidos o vuelos cuando alguna oveja sacude la cabeza, todo lo cual produce una especie de ruda armonía, una música que, tal como las gaitas o el vuelo de campanas de iglesia, oídas a la distancia, está más próxima a la música natural y más de acuerdo con las escenas rurales.

*

No sé cómo considera a esta flor el hombre nacido y criado en la ciudad. Él es, a pesar de todo el tiempo que he pasado en su compañía, comparativamente un extraño para mí, la única criatura viviente sobre la tierra que no me interesa mayormente. Algún planeta superpoblado de nuestro sistema descubrió la manera de aliviarse descargando sobre nuestro globo los millones que le sobraban, y así tenemos a esa gente pálida de pies apresurados y mentes ansiosas, perennemente inquietas, que viven apartados en monstruosos campamentos donde se hacinan, como hormigas leonadas que no salieran a buscar afuera su sustento, ¡seis millones de ellas hacinadas en uno solo de esos campamentos! Yo he vivido en tales colonias durante años sin llegar a perder nunca la sensación de cautividad, de exilio; consciente siempre del peso de mi carga, sin interesarme en los actos de la innumerable multitud, en sus numerosos intereses, ideales y filosofía, artes y placeres. ¿Cómo consideran tal flor de penetrante aroma? Para mí tiene una atmósfera, una sensación de algo inmensamente remoto y saturado de belleza –acontecimiento, lugar, sueño quizás, que no ha dejado una imagen nítida, sino este sentimiento totalmente diferente de los otros, imperecedero, que sólo puede ser descripto por la palabra Caléndula.

*

Me he reído muchas veces para mis adentros al pensar cómo he recogido gran parte de los materiales que componen este libro. Fui recibiéndolos a intervalos, en mis conversaciones de varios años con el pastor. Durante su larga vida transcurrida en la aldea natal, gran parte de ella pasada en la quietud de las colinas, había visto muchas cosas que eran, o serían, interesantes de escuchar; y, además estaban aquellas que le habían interesado a su tiempo y que habían caído en el olvido, pero que podían ser recobradas. Descubrí pronto que no se sacaba mucho provecho interrogándolo; el recuerdo útil que poseía sobre un tema dado no surgía, por regla general, cuando yo lo necesitaba; yacía bajo la superficie, por así decirlo, y el pasaba y repasaba sobre el terreno sin verlo. No sabía que estaba allí; era como la semilla que esconde el grajo o el gorrión y de la cual se olvida completamente, pero que, no obstante, recobra un día si por casualidad ocurre algo que le hace recordarla. El único método consistía en hablar de las cosas de su conocimiento y, cuando por casualidad se acordaba de alguna antigua experiencia o incidente digno de ser oído, hacer una nota de ello y esperar pacientemente hasta que surgiera otra cosa. Era un proceso sumamente lento, pero no es más rápido el que empleamos siempre que se trata de conocer la naturaleza. No nos apuramos, pero estamos siempre alerta, con todos los sentidos abiertos a lo que puede venir; es un hábito mental, y cuando nada ocurre no nos sentimos defraudados porque la observación misma ha constituido un placer; y cuando algo ocurre realmente, lo recibimos con gozo, como si fuese un regalo, un objeto de valor recogido al azar de nuestros paseos.

*

Ocurrió que un pastor de la aldea, que había aceptado un puesto en una granja distante, quería deshacerse de una camada de cachorros antes de partir y le pidió a Caleb que le comprara uno. Caleb no quiso. –Sé que mi perro ya es viejo –dijo–, pero no estoy dispuesto ahora a comprar un cachorro. No lo quiero.

Un par de días más tarde el hombre volvió y dijo que le había guardado uno de los mejores para él, y que ya había dispuesto de los demás. –No, respondió Caleb; lo que dije antes lo repito ahora. No lo quiero. No tengo dinero para comprar un perro.

–No se preocupe por el dinero –replicó el otro–. Usted tiene un cencerro cuyo sonido me gusta; démelo a cambio del cachorro. Y así se efectuó el trueque: un cencerro de cobre por un lindo cachorrito negro con un collar de pelo blanco; su madre, Bawcombe lo sabía, era una buena perra ovejera, pero en cuanto al padre no hizo investigaciones.

*

A algunos de mis lectores les parecerá que los hechos interesantes sobre la vida silvestre, o más bien sobre la vida animal, silvestre tanto como doméstica, recogidos en mis conversaciones con el viejo pastor, no llegan a mucho. Si esto es todo lo que puede mostrarse después de una larga vida pasada al aire libre, la cosecha es bien escasa por cierto, dirán ellos. Para mí, sin embargo, resulta abundante. Nosotros, los naturalistas de campo, que anotamos lo que vemos y oímos en una libreta de apuntes para no olvidarlo, pocas veces tenemos en cuenta que es extremadamente raro para aquellos que no son naturalistas, cuyos sentidos y cuya mente se hallan ocupados en otras cosas, el dar con un hecho nuevo e interesante de la vida animal, o que estas observaciones casuales se olvidan muy fácilmente. Comprendí plenamente la importancia de esto durante mi última estada en la aldea de Hindon, situada en las cercanías del bosque de Great Ridge, el cual revista la colina, alta y larga, que domina el valle del Wylye. Es un bosque inmenso, formado principalmente por árboles achaparrados o encinas enanas, muy denso en ciertas partes, abierto en otras, parecido a una selva virgen y que cubre en total una extensión de doce a catorce millas cuadradas. No hay casa en la vecindad, y nadie habita en él excepto unos cuantos guardabosques; he pasado largos días en su interior sin encontrar a un ser humano. Constituyó para mí un gran gozo el hallazgo de un sitio así en Inglaterra, tan silvestre y solitario, y me sentí lleno de un anticipado placer por toda la vida natural que esperaba ver en ese sitio ideal, especialmente después de la experiencia que tuve al segundo día. Estaba yo parado en un claro cuando oí el grito de alarma que lanzó un faisán macho, e inmediatamente, sobresaltado tal vez por el grito, un ciervo salió de la espesura de encinas y acebos donde había estado oculto y pasó velozmente por muy cerca de mí, ofreciéndome una magnífica vista del más grande y más tímido de los animales monteses que aún nos quedan. Me pareció muy hermoso, con esa cubierta de color ratón que lo hace invisible en las profundas sombras en que acostumbra pasar escondido las horas del día, al huir a través del verde espacio abierto bajo el brillante sol de mayo.

*

Al día siguiente, encontrándome en la colina con un gitano, empezamos a hablar sobre los animales silvestres. Era un hombre de mediana edad y un ejemplar perfecto de su raza; no uno de esos gitanos espurios de ojos azules y pelo rubio o colorado, sino oscuro como un piel-roja, con ojos de halcón, y todo él se asemejaba al ave de presa, pues era delgado, de músculos de acero, alerta, un perfecto hombre silvestre en medio de una tierra civilizada. El perrillo que lo seguía, delgado, color de ratón, era también perfecto en su clase; hombre y perro parecían hechos el uno para el otro. Cuando el hombre me hablaba de su vida, pasada en vagabundeos por el país, de su salud a toda prueba, de su odio por las casas –la misma atmósfera de cualquier lugar cerrado le producía un efecto sofocante que lo enfermaba– yo sentía envidia, como envidio a los pájaros sus alas, y como no puedo envidiar nunca a los hombres que habitan en mansiones. La suya es la verdadera vida, y me parecía que era la única digna de ser vivida.

*

En cierto verano extraordinariamente seco, las cornejas, imposibilitadas de procurarse el alimento usual en los campos endurecidos y abrasados por el sol, empezaron a atacar las raíces, y habrían acabado con ellas seguramente si el granjero no hubiese protegido sus sembrados por medio de una red de hilos sostenidos en estacas que colocó por toda la extensión del campo. Esto las mantuvo alejadas, como se mantiene alejados de los almácigos de flores a los pinzones por el mismo procedimiento, y a los gorriones del azafrán, en los parques y jardines ornamentales. Un día, Caleb divisó un objeto extraño, de color pardo grisáceo, en medio del sembradío; mientras lo miraba, se levantó en el aire a unos dos o tres pies, volvió a caer, y este curioso movimiento se repitió a intervalos de dos o tres minutos hasta que fue a ver de qué se trataba. Resultó ser un búho orejudo, cuya pata se había enredado accidentalmente en un hilo suelto que le permitía elevarse un par de pies en el aire; pero cada intento de escape terminaba indefectiblemente en un tirón del hilo que lo derribaba nuevamente en tierra. Se hallaba tan excesivamente flaco, tan falto de peso en su mano, cuando lo tomó en ella luego de libertarle la pata, que dedujo que su cautividad debía de haber durado por un espacio de dos o tres días. Lo maravilloso era que hubiese podido resistir las largas jornadas de pleno verano con un calor intolerable, en medio del campo ardiente. Sin embargo, tenía el plumaje en muy buenas condiciones y presentaba un hermoso aspecto con sus negros copetes a guisa de orejas y sus redondos ojos de un amarillo naranja, los cuales no habrían de perder su refulgencia hasta que los empañara la muerte. El primer pensamiento de Caleb al contemplarlo de cerca, fue que el animal constituiría un codiciado premio para cualquiera de los que gustan tener hermosos pájaros embalsamados en sus vitrinas. Luego, levantándolo sobre la cabeza, lo dejó en libertad; voló el búho unas doce o quince yardas y cayó al suelo, donde corrió unos pasos y se levantó nuevamente con gran trabajo, pero pronto recuperó sus fuerzas y pudo volar a través del campo, para desaparecer finalmente en las espesas sombras del bosquecillo vecino.

Al relatar estas cosas, la voz, la manera, la expresión de sus ojos decían más que las palabras mismas, y revelaban el sentimiento que había hecho perdurar en su memoria tan pequeños incidentes.

El guardabosque no puede abrigar esos sentimientos; puede iniciarse en sus tareas con el más vivo interés y aun con simpatía por los seres silvestres entre los cuales ha de pasarse la vida, pero esto muere pronto. Su papel en los bosques es destruir, y el efecto reflejo del cumplimiento de su misión aniquila todo interés en el animal viviente, en su vida y su mentalidad. Verdaderamente resultaría pasmoso que pudiera recordar algún acto singular o apariencia de un animal, observado en el momento en que se echa automáticamente el fusil a los ojos.

*

Cuando ando por la región de las colinas me resulta siempre un alivio –en realidad, un positivo placer– el encontrarme en una aldea que no tiene señor rural u otra persona magnífica y munífica que domina todo y a todos, quien, si se le ocurre hacerlo, desempeña el papel de providencia de la comunidad. Puedo no tener ninguna objeción personal que hacerle, pues muchas veces es, si no enteramente, casi humano; lo que detesto cordialmente es el efecto de su posición (el de un gigante entre pigmeos) sobre las mentalidades inferiores que lo rodean, y el servilismo, la hipocresía y el parasitismo que se desarrollan y florecen bajo su ancha sombra, guste él o no de esta maleza moral. Por regla general gusta de ella, desde que el pobre diablo tiene en común con el resto de los mortales el deseo de ocupar un alto puesto ante la opinión general. Pero ¿cómo ha de saberlo a menos que contemple sus hermosos signos exteriores en cada rostro, cada día y a cada hora? Prefiero las condiciones más severas, la pobreza y los sufrimientos inmerecidos que no pueden hallar alivio, acompañados de altura moral e independencia, cuando se deja a la gente que forje su propio destino. A este respecto me sentí complacido al descubrir en mi primera visita a la aldea natal de Caleb que no había allí ningún magnate, u otro hombre prominente, ni tampoco nadie que fuera caballero, excepto el párroco, que no era hombre rico. Se trataba, por así decirlo, de una de esas aldeas huérfanas que ha de defenderse por sí misma y luchar para abrirse camino en el áspero mundo, y no tenía a nadie que le diera siquiera los acostumbrados abrigos y las bolsas de carbón para sus ancianas. No había tampoco en el lugar ningún granjero poderoso, y menos un granjero caballero; casi todos eran hombres de poca monta, y a algunos era difícil distinguirlos, por su lenguaje y aspecto, de los labradores que tenían a su servicio.

*

En nuestras frecuentes charlas de las tardes, prolongadas a menudo hasta hora muy avanzada, no dejaba Caleb de tener presente que sus anécdotas sobre la vida silvestre me interesaban más que ninguna otra cosa que pudiera decir; pero a pesar de esto, o quizás porque no siempre podía tenerlo presente, la conversación solía derivar casi invariablemente al viejo tema de las ovejas, del cual no se cansaba nunca. No las olvida ni aún en sueños, pues cuando sueña, según dice, siempre es con las ovejas; está con su majada, o levantando empalizadas, o siguiéndolas por las colinas. Cuando está enfermo o duerme mal y el sueño es agitado, siempre surge alguna dificultad con las ovejas; la majada se le escapa y el perro no comprende o se niega a obedecerlo en el instante más crítico. El tema le era tan consubstancial, tenía una importancia para él tan superior a todos los otros, que no perdonaba a su interlocutor ni los detalles más menudos e insignificantes de su vida y trabajo de pastor. Sus “sugerencias sobre la construcción de corrales” podrían haber llenado un volumen; y si cualquier granjero lo hubiese comprado no le habría parecido el título descaminado, ni tampoco se había sentido defraudado por su dinero. Pero, frente a ese rostro singular de fauno y a los ojos claros fijos en el interlocutor, era imposible caer dormido, o siquiera dejar vagar la atención; e incidentalmente, aun en el más árido de sus discursos, solían presentarse algunos toques brillantes que habría sido una lástima perder.

*

El relato del regreso de Dyke me trajo a la memoria otro, igualmente bueno, sobre la recuperación de un perro perdido, que le oí a un pastor del valle del Avon. Hacía más de un año que lo había perdido cuando un día el pastor, estando en la colina con sus ovejas, se detuvo a mirar a dos arrieros que llevaban una majada por el camino de portazgo, allá abajo, a casi una milla de distancia; y poco después, al escuchar el ladrido de uno de los perros que los acompañaban, lo reconoció como el propio a pesar de la distancia. “No hay duda posible”, se dijo a sí mismo, “y si yo conozco su ladrido, él ha de conocer mi silbido”. Pensado lo cual, se introdujo dos dedos en la boca y lanzó el silbido más agudo y prolongado de que fue capaz, y luego esperó. Pronto divisó al perro, todavía muy lejos, que venía corriendo hacia él; era, en efecto, su propio perro, enloquecido de alegría al encontrar de nuevo a su antiguo amo.

¿Podrían jamás dos amigos, largo tiempo separados por una fortuna adversa, reconocerse las respectivas voces a tal distancia y, de esa manera, volver a encontrarse?

*

Era una tarde de domingo, y el distante sonido de las campanas de la iglesia le había sugerido el tema. Me contó cómo, una vez, después de un largo tiempo, había asistido al servicio dominical en su aldea, y el vicario predicó sobre la verdadera religión. El mero hecho de ir a la iglesia, dijo, no hace religiosos a los hombres; allá afuera, en las colinas, hay pastores que pocas veces entran en una iglesia y son, sin embargo, sobrios, correctos, hombres justos que andan con Dios todos los días de su vida. Caleb agregó que esto le había tocado el corazón, porque sabía que era verdad.

*

La atmósfera de esa tarde dominical era muy tranquila, y poco después, a través de la ventana abierta, empezó a filtrarse una música lejana; procedía de la banda del Ejército de Salvación que estaba cruzando la aldea vecina, a unas dos millas de distancia. Escuchamos un momento y luego Caleb observó: –Yo nunca me he sentido inclinado a marchar con esa gente del Ejército. Dicen que han hecho mucho bien, y no lo pongo en duda, pero hacen demasiado… bochinche, si usted, señor me entiende lo que quiero decir.

Oí una vez al gran Dr. Parker pronunciar la palabra imaginación con un volumen de sonido que llenaba todo un edificio, haciendo aparecer la cualidad que mencionaba como la cosa más grande del universo. Esa, a mi entender, fue la hazaña oratoria más sobresaliente de su carrera; pero creo que el viejo pastor llegó a un nivel aún más alto cuando, después de una larga pausa durante la cual llenó de aire sus pulmones, emitió la tremenda palabra, arrastrándola sonoramente, como para ilustrar la sensación de ruido áspero y prolongado.

Para demostrar que comprendía muy bien lo que él quería decir, le expliqué la filosofía del asunto de la siguiente manera: Él era un pastor de las colinas que siempre había vivido en un ambiente tranquilo, en un mundo silencioso, y por la costumbre de toda una vida se había hecho amante de la paz. El Ejército de Salvación, en cambio, había nacido en un mundo muy diferente, en el Este de Londres, ese dédalo de calles polvorientas transitadas incesantemente por una multitud, donde los hombres despiertan al alba con ruidos que suenan como la apertura de las puertas del infierno, y pasan sus largos días afanosos y la vida entera en esa atmósfera poblada de innumerables ruidos discordantes, hasta que ellos también adquieren el hábito ruidoso y llegan por fin a pensar que si tienen algo que decir a los demás, algo que vender o recomendar –desde una cebolla o una pinta de leche hasta un diario, un libro, un cuadro o una religión– deben gritarlo y aullarlo a todo lo que pasa. Y como la voz humana no es suficientemente potente, se proveen de campanas, gongs y címbalos, trompetas y tambores para atraer la atención del público.

Caleb escuchó gravemente mi ex-abrupto y luego dijo que no estaba enterado de eso, pero convino en que había mucha tranquilidad en las colinas, y que él amaba esa tranquilidad. –Cincuenta años –agregó–, he estado en las colinas y en los campos, día y noche, siete días por semana, y me han dicho que es una forma pobre de pasar la vida, trabajando siete días por diez o doce, o en el mejor de los casos, trece chelines. Pero o nunca lo he visto así; me ha gustado esa vida, y siempre he puesto en ella lo mejor de mi ser. Usted ve, señor, me enorgullezco de ello. Nunca dejé un lugar sin que me pidieran que me quedara. Cuando lo dejé fue porque había algo allí que a mí no me gustaba. Jamás pude soportar la crueldad para con un perro o cualquier otro animal. Y tampoco pude tolerar el mal lenguaje. Si mi patrón lanzaba juramentos contra las ovejas o el perro, yo no me quedaba con él; no, ni por una libra a la semana. Me gustaba mi trabajo, y me gustaba conocer todo lo referente a las ovejas. Nada de cosas leídas, porque no nunca tuve libros, sino lo que descubría por mí mismo, su usted me entiende.

*

–Lo estoy viendo ahora– era una de sus expresiones favoritas cuando relataba algún incidente de su vida. Cada vez que iluminaba sus ojos un súbito resplandor, una especie de sonrisa, yo sabía que era producido por un recuerdo antiguo, alguna nota de extravagancia o de humorismo de algún granjero o pastor que él había conocido en tiempos pretéritos –su padre, tal vez, o el viejo John, o Mark Dick, o Liddy, o aquel Dan’l Burdon, el solemne buscador de tesoros ocultos.

Después de nuestra larga charla dominical nos quedamos silenciosos por un rato y luego Caleb pronunció estas profundas palabras: –Yo no digo que quisiera vivir mi vida de nuevo, porque eso sería pecado. Debemos tomar lo que se nos da. Pero si me la ofrecieran y me dieran a elegir mi trabajo, yo diría, “Concédanme otra vez mis colinas de Wiltshire y déjenme ser pastor allí la vida entera”.

[1] El hokku es la primera estrofa de 5-7-5 versos del renga, género poético japonés de al menos dos estrofas, con la forma métrica 5-7-5 7-7. A partir del siglo XIX se comenzó a usar la palabra hokku para designar al haiku. (N. de la T.)