por Carlos Schilling

Nunca antes le habían dicho señor tantas veces en el mismo día. Era extraño: las personas con las que se cruzaba no lo conocían, no podían conocerlo, no podían saber que se llamaba Hugo Padeletti, y sin embargo lo saludaban con esa fórmula que parecía destinada… ¿A quién? ¿A quién? Por lo menos a alguien que estuviera vestido con traje, chaleco y corbata y llevara un sombrero en la cabeza para devolver los saludos con un gesto de cortesía equivalente. Él ni siquiera se había puesto la boina (error: lloviznaba) y no compartía la idea de que la ropa revela el carácter de quien la usa. Su pantalón, su camisa, sus botines decían algo demasiado simple sobre su personalidad, y Padeletti se sentía complejo, complejo como abril, complejo como la primavera que empezaba en todos los jardines públicos y privados de la ciudad. ¿No era una maravilla? Sí, la primavera ya estaba ahí, se la olía en el aire, se la respiraba, fluía desde los cuatro puntos cardinales y a veces se condensaba en nudos visibles que eran casi una forma de intimidad fuera de su cuerpo. Por ejemplo: los arcos de los puentes que componían una secuencia a lo largo del río Aar, las laderas florecidas y el edificio del Botanischer Garten, donde convivían flores tropicales y flores árticas, con la temperatura más favorable para cada especie. Los naturalistas las cuidaban como si no fueran simplemente flores sino ideas de una mente divina, una mente que pensaba en latín y elegía para ellas nombres que debían ser escritos en itálicas para no perjudicar su belleza estremecida (rafflesia arnoldi, rosa odorata, lavandula vera, fragaria vesca). ¿No era cada flor un corazón expuesto? ¿La encarnación de un latido? ¿El matiz de una…? Ay, por favor, ya se estaba pareciendo demasiado a un personaje de Virginia Woolf, con la cabeza cargada de impresiones fugaces, recuerdos involuntarios y signos de interrogación palpitantes, aunque por cierto Clarissa (escrito así: Clarissa) bien podría ser el nombre de una flor o de una mariposa. Eso: una flor con alas en vez de pétalos. Ahora que lo pensaba sería difícil sostener en una discusión literaria que el carácter alado de Clarissa Dalloway se deduce de la cara de pájaro que le atribuye Virginia Woolf. ¿Cuánto habría colaborado la propia nariz de la escritora en ese retrato? A cierta edad lo menos que uno puede hacer es burlarse de sus propias facciones. Por suerte, él no había tenido que resignarse a un rasgo físico prominente, aún conservaba el pelo oscuro y abundante, y parecía mucho más joven que todos los amigos de su generación. Sin embargo, igual que la señora Dalloway, no se conformaba con lo que le había tocado en suerte, también le hubiera gustado vivir en otro cuerpo. Mejor dicho: en otros cuerpos. Humanos y animales. La gran diferencia entre ambos, al menos ese día, era que Padeletti no estaba preparando una fiesta a la que asistirían decenas de invitados de la alta sociedad inglesa, solo había salido a caminar por las calles de Berna y se había encontrado con una fiesta primaveral gratuita. No había tampoco en sus recuerdos un amor frustrado, un Peter Walsh que escribiera cartas insulsas y que pronunciara frases inolvidables.

¿Señor? No era un señor. Era un estudiante que paseaba por la zona antigua de la ciudad y que estaba evaluando si valía la pena desperdiciar tres o cuatro horas de un día de primavera entre las paredes de la Fundación Paul Klee. ¡Un estudiante de 38 años! El más viejo y a la vez el más joven de todos los estudiantes de Europa, entusiasmado por la posibilidad de incumplir con sus obligaciones académicas y de recorrer completa, dos o tres veces, ida y vuelta, la herradura del Aar, con su agua color turquesa fustigada por la lluvia. ¿Quién se lo prohibía? Un fantasma: la versión responsable de sí mismo, la parte de funcionario que se le había adherido cuando lo nombraron director del Museo de Bellas Artes de Santa Fe y que persistía en él pese a que había renunciado al cargo antes de viajar a Europa A decir verdad aún no había tomado la decisión de faltar a la Fundación, la mantenía en suspenso, pendiente, oscilando en el espectro que va del sí al no y del no al sí, y le parecía que esa vacilación condensaba toda la libertad posible, la misma libertad que habría gozado Dios antes de crear el universo. Exageraba. Otra vez estaba exagerando, ni Suiza lograba contener su ambición argentina, pese a que la máxima ambición de un argentino era ser suizo. ¿Qué sentido tenía compararse con el Señor del Antiguo Testamento, si ni siquiera soportaba que le dijeran señor cuando lo saludaban? Al menos nada le impedía sentirse un demiurgo irresponsable, un dios subordinado, inferior incluso al que nombraba en latín las flores del Jardín Botánico, una de esas divinidades gnósticas intermedias cuyo único poder es afirmar lo que niegan o negar lo que afirman. Estaba caminando por el mismo circuito que repetía de lunes a viernes, tal vez por inercia o tal vez porque el diseño urbano se lo imponía, y no terminaba de contestarse si iría o no iría a la Fundación Klee. En todo caso, se trataba de una decisión que no dependía de su voluntad, le venía desde afuera, estaba implícita en la atmósfera, y se sostenía a sí misma en las formas que surgían ante los ojos de Padeletti y se desplegaban como una cadencia material compuesta por las recovas, las arcadas, las fuentes y las vidrieras de los comercios.

Si realmente pretendía alejarse del fantasma de Clarissa Dalloway, lo mejor era asimilarse a otra mujer, una mujer que no tuviera el inconveniente de ser ficticia y cuya obsesión por las flores se asemejara a la de un naturalista. Una mujer afectada en sus ideas y en sus modales, pero no soberbia, sino detallista, dispuesta a analizar con una lupa cada cosa que se posaba ante sus ojos, desde las alas traslúcidas de una mosca hasta un párrafo del suplemento literario del domingo. Como disponía de todo el tiempo del mundo, Padeletti podía darse el lujo de establecer cinco condiciones indispensables:

1) Que sea una experta en botánica

y cite la enciclopedia británica

2) Que luzca sombreros tricornios

y conozca dos tipos de unicornios

3) Que sin pudor el nombre de Hansel

asocie con las pasiones de Händel.

4) Que expulse de la rosa amarilla

la estúpida leyenda que la humilla.

5) Que la inspire una bestia con coraza

tanto como el esmalte de una taza.

Por supuesto, ya sabía quién era esa mujer antes de componer su lista de requisitos. La había leído y releído con devoción desde que descubrió uno de sus poemas en una antología de poesía norteamericana en la biblioteca de la Asociación de Cultura Inglesa de Rosario. Un poema que empezaba con un cisne y terminaba con un rey muerto. Y vaya a saber por qué motivo había pensado en ella no bien salió de la pensión donde se alojaba en Berna, cuando levantó la vista y la imagen de la ciudad se le vino encima en una ráfaga de ideas que lo llevaron desde el paraíso terrenal hasta Nueva York, con escala en la Edad Media. Se le ocurrió que a Marianne Moore, a Miss Moore (así la trataba mentalmente) le hubiera gustado caminar por esas calles en las que convivían varios mundos posibles o varios estados posibles del mundo. Como en una enciclopedia ilustrada de cuatros dimensiones, uno se movía allí no solo a través de un espacio modelado a lo largo de los siglos por arquitectos y maestros de obra, sino además entre lecciones de historia natural, música clásica, poesía moderna, y lo más interesante para Miss Moore, el ingrediente bestial, dos tipos de osos: los vivientes, en una fosa que evocaba una leyenda medieval, y los heráldicos, en el escudo de la ciudad (figuras negras sobre bandas de oro en campo de gules). Se la imaginaba avanzando como él avanzaba ahora por los túneles luminosos de las recovas, sin mojarse aunque lloviera, una figura extravagante en un cuerpo de anciana, con un sombrero de virrey, una chaqueta masculina y un moño en el cuello, una viejita amable, inquieta y curiosa, atraída por la profusión de objetos en las vidrieras (chucherías, bibelots, souvenirs), cada uno consciente de su propio esplendor, único y múltiple a la vez. ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Una persona debía desarrollar un refinado sentido estético de la propiedad para animarse a escribir: “cuando contemplo aquello de lo que me puedo imaginar dueña/ prefiero lo que podría darme placer en cualquier momento”. Había algo cruel y exquisito en ese principio de selección artificial. No quería ser injusto con Clarissa Dalloway y menos con Virginia Woolf, dos criaturas también extremadamente refinadas y exquisitas, tan sensibles que podían captar la presencia de un cuerpo amado u odiado a través de las paredes. Sally Seton en los párrafos de la novela, Vita Sackville en las citas a pie de página de la realidad. Pero Miss Moore… Miss Moore tenía la inteligencia adecuada para apreciar que en Berna no todas las tensiones expresaban contradicciones ni que todo lo antiguo se aniquilaba en lo nuevo. Las altas finanzas y la alta cultura rimaban con las altas arboledas seguras. No había dialéctica, no había esa clase de luchas. Ella lo sabía o lo sabían sus poemas, y sus poemas estaban actuando como un influjo, como un hechizo a distancia, de modo que no importaba que Miss Moore estuviera en su departamento en Nueva York, con Francia y el océano Atlántico en el medio, porque Padeletti la sentía cerca, dentro de su cuerpo, ocupándole la mente, no en la forma de una presencia extraña, un ángel o un demonio, sino como otra clase de posesión, una posesión por afinidad, o mejor dicho, una superposición de mentes sintonizadas en la misma frecuencia, unidas, fusionadas, emulsionadas por la primavera que se expandía hacia los cuatro puntos cardinales.

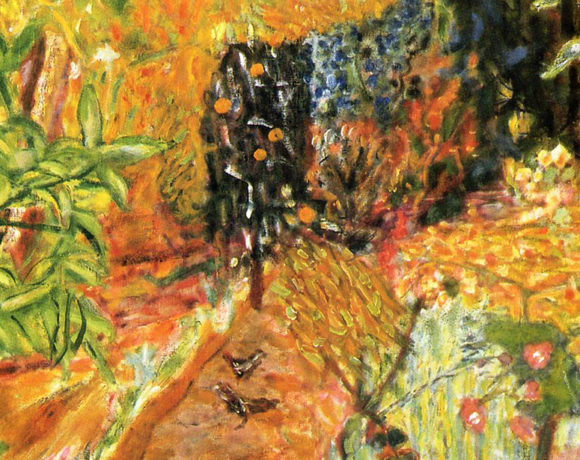

Señor. Señor. ¿Por qué señor y no señora? Si estaba viendo las cosas de la manera en que podría verlas Miss Moore, y sin dudas era ella en ese momento, mitad ella, mitad él, Hugo Moore o Marianne Padeletti, un marimacho que caminaba moviendo las caderas y que sonreía por la simple ocurrencia de alterar el orden de las palabras en los versos “soy tan afeminado,/ que si tuviera una alegría,/ la sentiría durante mucho tiempo,/ no soy uno de esos/ que tiene una gran alegría/ por la mañana/ y una gran pena por la noche”. Esa persistente alegría de su mente potenciada por la mente de Miss Moore era tan poderosa que se permitía el movimiento contrario de negarse a sí misma y buscar “sapos imaginarios en jardines reales”, cualquier cosa horrible, una consigna pintada en un muro, un charco de agua turbia, una bolsa de basura destripada. ¿Por qué? Porque su alegría no se conformaba con la perfección, necesitaba el detalle adverso, la nota discordante, una mancha que ni mil años de lluvia pudieran borrar, y Padeletti la buscaba, la buscaba con los ojos y con el olfato, la buscaba en todas partes, pero no encontraba ni un mendigo implorando en las esquinas, ni una anciana con muletas vendiendo caramelos, ni un loco gritando en una plaza, nada que perturbara la civilizada autocomplacencia suiza. ¿No había pobreza? No, no había, evidentemente, estaba oculta, erradicada o eliminada, vaya saber con qué métodos de ingeniería social. No había pobreza, pero había infancia. Extrañamente todo conmemoraba la infancia. Si a algo se parecía Berna era a una ciudad de juguete proyectada a escala real. Una miniatura vuelta a agrandar por los efectos de su propia belleza. Los hijos que no tendrían ni él ni Miss Moore hubieran podido jugar con la torre del reloj y los campanarios de las iglesias, del mismo modo en que muchos años antes había jugado el niño Paul Klee con el paisaje. Para ganarse la beca, Padeletti había leído decenas de libros sobre el artista y si bien no abundaban los datos biográficos, era obvio que Klee había sido un niño aplicado, dócil, que obedecía a sus padres y les daba el gusto de estudiar violín con una dedicación de concertista. Pero lo que también surgía de esos datos era la sombra de otro niño, más libre o menos obediente, al que le encantaba dibujar cualquier cosa en su cuaderno borrador. Por eso uno de los juegos preferidos del pequeño Klee, pensaba Padeletti, habría sido observar las onduladas hojas de los robles, las ramas de los abetos y las flores de las orillas del Aar reflejadas en el agua, observarlas con atención para después dibujarlas minuciosamente, de modo que el dibujo no fuera solo una copia sino una prueba de visibilidad, un documento que confirmaba la existencia del mundo circundante. Ahora el niño Klee, el niño fantasma, el niño del siglo diecinueve, caminaba unos pasos adelante de Padeletti, lo guiaba por las calles que él mejor conocía, sin dirigirle la palabra, sin mirarlo siquiera, muy cerca y a la vez tan lejos que la diferencia entre realidad e ilusión no hubiera bastado para medir la distancia entre ambos. A Padeletti le resultaba imposible sustraerse a la fuerza de atracción de esa figura infantil que parecía cavar un hueco en el aire a medida que avanzaba, un pasaje del que no podía desviarse ni un metro hacia un lado o hacia el otro. Lo conducía directamente a la Fundación Klee, en contra de su voluntad o sin que su voluntad interviniera, succionado, magnetizado, arrastrado… Pero así como había aparecido, el niño desapareció antes de que Padeletti entrara en el edificio y se diera cuenta de que se había separado de Miss Moore, y de que estaba solo, de nuevo solo con su conciencia. Una vez dentro de la sala, donde la secretaria también lo saludó diciéndole señor, sus ojos se encontraron con los cuadrados mágicos expuestos en las paredes. No importaba cuántas veces los hubiera contemplado, siempre descubría algo nuevo en esas cuadrículas pintadas con decenas de colores. Un poco más allá, estaba su cuadro preferido, el Arabisches Lied, una perfecta síntesis de melodía soñada y de lucidez final. No sabía por qué razón frente a ese cuadro, él, Hugo Padeletti, el artista y el profesor becado, con la cabeza arruinada por lecturas contradictorias, sentía que aún le quedaba la percepción, le faltaba todo pero aún le quedaba la percepción, y tal vez impulsado por la necesidad de seguir percibiendo se acercó a una de las ventanas y vio afuera, en el parque vecino a la Fundación, dos adolescentes que se lanzaban una pelota. Uno estaba vestido con una remera verde y un pantalón rojo y el otro con una remera azul y un pantalón naranja. Jugaban bajo la llovizna. Sus figuras se recortaban contra el fondo del cielo nublado y el césped humedecido. Componían una escena que parecía consciente de sí misma, aunque ninguno de los dos chicos pensara en otra cosa más que en arrojar la pelota y atraparla y volver a arrojarla. Sin dudas cada chico tenía su propia mente individual, con sus obsesiones y sus iluminaciones, pero en ese momento estaban dominados por la mente de la pelota, por las leyes físicas invisibles que se manifestaban en su trayectoria de ida y vuelta constante. Había, además, otra mente, su mente, la mente de Padeletti, una mente que abarcaba no solo esa escena presente sino también las escenas pasadas, al menos las más recientes, y empezaba a retroceder desde el edificio de la Fundación Klee hasta la pensión donde se alojaba, con múltiples peripecias psíquicas entre un extremo y el otro (el niño fantasma, Miss Moore, Clarissa Dalloway, las flores del Jardín Botánico), y nada podía detenerla, saltaba, chocaba, rebotaba y regresaba por el mismo circuito que acababa de recorrer, ahora en dirección a la ventana desde donde él estaba mirando el parque. Pero cuando llegaba ahí, en vez de concentrarse en la pelota y en los chicos, su mente seguía de largo, se deslizaba hacia los bosques y los campos que rodeaban la ciudad, se proyectaba hacia la meseta sembrada, hacia ese mundo productivo de donde venían la leche, la miel, los cereales, las frutas, las hortalizas, y donde se fabricaban relojes y se elaboraban productos químicos. El impulso eran tan vertiginoso que en su punto de máxima tensión la mente de Padeletti giraba en un remolino, volvía a toda velocidad y entraba en una casa anónima de Berna, muy limpia, inmaculada, avanzaba por los pasillos, se metía en un dormitorio y abría la doble puerta de un armario donde, en reacción a la primavera, una anciana ya había guardando los edredones para el próximo invierno.

***********

PRIMAVERA EN BERNA (HUGO PADELETTI)

A Miss Moore le hubiera gustado

una ciudad como ésta.

Paraíso Terrestre – Edad Media – New York

escala humana. La herradura

de Aar (literalmente

turquesa líquida), la secuencia

de los puentes, las laderas

en flor, ¡qué acicalarse

de la mente!

Y el Botanischer Garten y los otros

jardines:

la historia natural (el pithecantropus

erectus),

Bach, Brecht y los oráculos

del libro: AUSGEWÄLTE

GEDICHTE. Para colmo, en la fosa

medieval, tienen osos (´virtuosos

en su ejemplaridad´), el ingrediente

de la bestia.

Ando (y no me canso)

por las recovas. Llueve

y no me mojo. Ritmos

de arcadas y de fuentes

y escaparates: discos

y números de DU

y quinqués y grabados

de plantas (FRAGARIA

VESCA), y cuántas

antigüedades vivas

y modernas preguntas

y respuestas: altas

finanzas, alta

cultura, altas

arboledas seguras. ¿No hay

pobreza?

Pero hay infancia. Todo, extrañamente,

conmemora la infancia. Esta es la torre

del Reloj, el juguete mimado. Aquí jugaba

Klee. Entre tan vívida evidencia

aprendió a ‘hacer visible’:

las onduladas hojas art nouveau

de los robles, los brotes

de los abetos, los cuajados

arcoíris de savia en las orillas

rampantes, duplicados

en el río. Y ahora, en la Klee-Stiftung,

la irrupción

de los cuadrados mágicos, la grave

melodía soñada

del Arabisches Lied, la cicatriz

de Pathos, el rotundo canto llano

del fin. ¡Qué numerosa

natura naturata

para un empeño. DILIGENTE

CULTIVO,

y humano, aunque nos cueste!

Como ahora, entre el cielo

que chispea y el césped

que destella,

la danza (verde-rojo, azul-naranja)

del cuerpo juvenil y la pelota

de la mente. ¿Partido

perdido? ¿La energía

del hombre es la energía

mental pero la mente

la abraza? ¿Es la pelota

quien juega al jugador?

Más lejos, entre bosques

profundos como el mar,

nos acuna

con su ‘tonada lenta’, la sembrada

meseta, los pezones

de leche y miel,

de cereales, de frutas, de hortalizas

de relojes y de química.

Adentro inmaculada

limpieza, dobles puertas

y edredones guardados por la abuela

para otro invierno.